IV. La clarificación franconiana

Desde el segundo tercio del siglo XIII, la teoría musical se esfuerza por superar esa cierta vaguedad derivada del sistema de los modos rítmicos y trata de que las figuras musicales posean un valor en sí mismas. Autores como Juan de Garlandia, Magister Lambertus o, sobre todo, Franco de Colonia —este ya hacia 1280— convierten la uniforme (pero polisémica) divisio modi de la etapa anterior en una serie de signos bien diferenciados. Hablando del concepto de “tiempo”, este último autor apunta que es “la medida tanto de la voz proferida como de la omitida, comúnmente llamada pausa”. Por abreviar, consignamos la síntesis franconiana sobre las pausas, que es la que acabaría marcando el camino:

—Pausa de longa perfecta, de tres tiempos: un trazo vertical que toca cuatro líneas y, por tanto, ocupa tres espacios.

—Pausa de longa imperfecta, de dos tiempos: dos espacios.

—Pausa de breve recta: un espacio. La breve áltera es una figura igual que la breve recta, pero vale el doble. No tendría silencio propio, pues los silencios (a diferencia de las figuras) no pueden adoptar otros valores sin cambiar de forma, de manera que basta con el de longa imperfecta para indicar pausa de dos tiempos.

—Pausa de semibreve mayor: dos tercios de espacio

—Pausa de semibreve menor, un tercio de espacio.

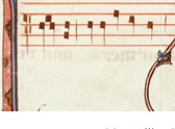

Fig. 4. Pausas franconianas en un manuscrito medieval.

El ejemplo 4 muestra la explicación de las pausas en un manuscrito medieval del tratado Ars cantus mensurabilis de Franco de Colonia. Véase que parece distinguir entre la semibreve menor y la mayor. Las cuales están trazadas desde la línea hacia arriba. En la práctica, los silencios de semibreves se escribían sin tan precisas diferencias, Podían atravesar la línea y también pender de ella, además de no distinguir entre los dos tamaños teorizados. Lo esencial es que se trata de un pequeño trazo que no alcance a ocupar un espacio de la pauta. Ni siquiera en los otros silencios las fuentes son del todo cuidadosas, siendo normal que se salgan un poco de los límites establecidos, como el silencio de breve que se ve en la ilustración de portada, procedente del códice de Montpellier.

V. De la mínima a la semifusa

La forma descendente del silencio de semibreve es interesante porque es el germen de lo que en el futuro acabaría siendo el silencio de redonda o de compás. Con la llegada de la mínima en el primer tercio del siglo XIV, el silencio que asciende desde una línea sin llegar a alcanzar la que está encima pasa a ser el propio de la nueva figura y, como se podrá suponer, dará el silencio de blanca de la moderna notación.

En los siglos XV y XVI se van incorporando las figuras de semimínima, fusa y semifusa. Estas dos últimas no significan inicialmente lo mismo que ahora, pues equivalen a lo que, por la misma época, otros teóricos denominan corchea y semicorchea. Una parte de los autores consideró que las dos figuras más pequeñas no poseían sus correspondientes silencios, Las figuras de menor valor eran consideradas “incantables”, en el sentido de que no se aconsejaban que llevasen sílaba nueva (salvo en ciertos casos) y servían sobre todo para ornamentar la melodía. Del mismo modo, había ciertas reticencias a colocar silencios de tan corta duración Sebaldus Hayden (en su De arte canendi, de 1537) presenta las figuras que siguen a la semínima como fusa y semifusa, y también sus pausas (Fig. 5).

Fig. 5. Hayden, De arte canendi (1537)

Juan Bermudo, en su Arte Tripharia (1550) alude a cinco pausas “para los principiantes”, que son las de longa, breve, semibreve, mínima y semínima. (Fig. 6), omitiendo los silencios de las dos siguientes figuras, que sí constan como tales con el nombre de corchea y semicorchea; que, como se dijo, equivalen a los valores que Hayden y otros denominan fusa y semifusa.

Fig. 6. Pausas en el Arte tripharia de Juan Bermudo (1550)

Como el proceso de crear figuras no se detiene en el Renacimiento, llegará un momento en el que estos cuatro nombres signifiquen cuatro figuras y no solo dos, quedando en este orden: corchea, semicorchea, fusa y semifusa, de mayor a menor valor. Al llegar el siglo XVII van desapareciendo o perdiendo presencia las figuras de gran duración como la máxima o la longa, al tiempo que se completa el abanico de notas y silencios de uso ordinario en la música académica.

La búsqueda de figuras y silencios que pudiesen expresar valores aún más pequeños que la semifusa prosiguió durante los siglos XVIII y XIX. La garrapatea y semigarrapatea, con sus respectivos silencios, son muy poco usuales, pero muestran algo del anhelo que se despertó en la música desde las innovaciones de Juan de Muris y Phillipe de Vitry, los dos grandes teóricos el Ars Nova francesa del siglo XIV. Incluso hoy día, la música no renuncia a esta ambición de los valores hiperbreves que excedían las capacidades humanas, pero no las de las nuevas tecnologías. Aunque esto es ya otro cantar.

Referencias

Quintiliano, Arístides. 1996. Sobre la música. Introducción, traducción y notas de Luis Colomer y Begoña Gil. Madrid: Gredos.

Franco de Colonia: Tratado de canto mensural. Trad. Ángel Medina. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987.

Otros teóricos citados han sido consultados en la base Thesauruas Musicarum Latinaru,

Orígenes de los signos musicales, 2: Los silencios (2ª parte)